防湿シートで床下の湿気対策をしよう|施工時のポイントは全部で4つ

床下の結露やカビを防ぐためには、しっかり断熱材を充填して湿気対策をしておくことが大切です。床下の湿気対策のひとつに「防湿シート」という住宅建材があります。この記事で詳細を説明していきますが、まずはこの記事で紹介している内容の結論を簡単に記載します。

POINT この記事のポイント

・床下の湿気対策のポイントは、「断熱材をきっちり充填する」「防湿シートを敷く」「床下換気をつけておく」「家の中の通気性を良くしておく」の4つ

・防湿シート施工の注意点は、「水分を多く含む土壌の場合は不向き」「防湿シートだけでは完全に湿気の遮断はできない」「他の通気性や除湿効果を高めることも重要」の3つ

・床下に施工される自然素材の調湿材の種類は、「竹炭」「セラミック炭」「ゼオライト」など

1. 断熱材をきっちり充填する

断熱材をきっちり施工していくのは新築住宅での基本です。断熱材は、家の中を快適な気温に保つために必須の住宅設備ですが、施工不良があると断熱性能を発揮することができません。隅から隅まで断熱材を充填することで、家中の断熱性を高めることができます。

断熱材は天井・壁・床下に施工していきますが、現代住宅にはほぼ100%断熱材が施工されています。断熱材の種類などは下記をご参考になさってください。

関連記事:断熱材の種類や性能を一覧でご紹介!住宅メーカーに多く採用されている断熱材も独自調査!

天然素材の断熱材が良い方は、施工価格が高くはなりますが羊毛断熱材などもおすすめです。

関連記事:羊毛断熱材は天然ならではの優れた断熱材!メリット・デメリットや費用目安

2. 防湿シートを敷く

防湿シートとは、床下からの湿気を防ぐためのシートのことを言いますが、地面の上に敷くことで地面から上がってくる湿気を防ぐことができます。

出典:強力防湿シート|DIY STYLE

地面の上に防湿シートを施工していくにあたり、土壌の質は重要です。あまりにも水分を多く含む土壌であると、上がってくる湿気が多すぎて防湿シートの下で湿度を溜めこんでしまうことにつながり逆効果です。

2-1. 防湿シートの特徴

防湿シートに使用される材質はポリエチレンやEVA樹脂製で、厚さは約0.1mm~0.2mmのものが採用されることが一般的です。床下が地面のままである住宅では、地面からの湿気を遮断する目的で防湿シートを施工することが多いです。

床下が地面のままであることで心配なのがシロアリの発生です。雑草対策やシロアリ対策として、除草剤や防蟻材などを散布しておくこともあります。特にシロアリの場合は湿気の多いところに好んで生息しますので、注意が必要です。

関連記事:シロアリ被害にあわないために/シロアリの予防が効果的です!

もし水分の多い土壌の場合は、床下はコンクリートで施工されるほうが良いかもしれません。

2-2. 防湿シートの施工方法

防湿シートは床下の地面の上に敷いていきます。事前準備として、地面の大きな石や小石・砂利などを取り除いておきます。必要に合わせて除草剤や防蟻剤を散布しておきましょう。

1.シートを重なる時には約15cmぐらい重ねて施工します。

2. 防湿シートは隅々まで施工していくほうが効果を発揮しますので、できるだけカットせずに折りたたんだり重ねたりして施工してきます。

3. 防湿シートを施工したら上から砂や砂利・石などを置いて重しにします。

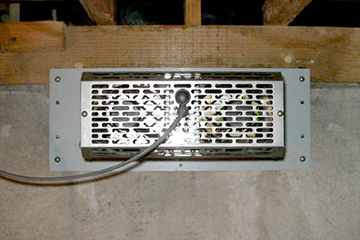

3. 床下換気をつけておく

床下の通気性を良くするために床下換気をつけておくのも効果的です。

出典:床下換気扇設置例|アサンテ

床下の湿気は住宅の耐久性に関わります。湿度が溜まると基礎部分が腐食して、経年と共に徐々に家が傾く原因となります。

関連記事:床下浸水後のカビの発生を食い止めるには?

4. 家の中の通気性を良くしておく

住宅を長持ちさせるためには、家の中の通気性を良くしておくことも大切です。床下の換気も重要ですが、床上から屋根裏にいたるまで家の中の通気性を良くしておくことも大切です。

関連記事:調湿建材の特徴|結露対策やカビやダニの抑制に効果的!

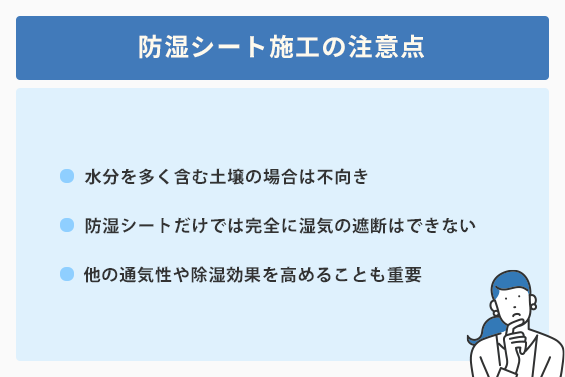

防湿シート施工の注意点

防湿シート施工に関しては次のような注意点があります。順番に詳しく見ていきましょう。

1. 水分を多く含む土壌の場合は不向き

先述していますが、土壌には乾いた土地と水分を多く含む湿った土地があります。湿った土地は、大昔には川や池などであった場所を埋め立てて土地にしたケースが多いのですが、新築される場合には慎重に土地の状態を確認しておくことが大切です。

土地の状態に合わせて事前に土壌改良を行っておくと安心です。

関連記事:庭の土壌改良を行う理由と方法、業者に依頼した場合の費用目安

また、水分を多く含む地面の場合は、床下をコンクリート施工にしたり、調湿効果のある竹炭などを敷き詰める自然調湿の方が適していることがあります。床下に施工される自然素材の調湿材には、下記のような種類があります。

・竹炭

・セラミック炭

・ゼオライト

など

2. 防湿シートだけでは完全に湿気の遮断はできない

防湿シートだけでは、実は完全に湿気の遮断はできません。また水分の多い地面に防湿シートを敷くと、地面と防湿シートの間に湿気がたまり、シロアリが発生するリスクが高くなります。土地の状態をよく把握して防湿シートの施工をするか、コンクリート施工をするかを検討しましょう。

3. 他の通気性や除湿効果を高めることも重要

防湿シートだけで完全に防湿効果を高めることは難しいため、床下換気を設置したり、土壌改良や断熱材をきちんと施工するなど、他の方法での通気性や除湿効果を高めることも重要です。

関連記事:床下浸水後のカビの発生を食い止めるには?

床下の防湿シートまとめ

床下の湿気対策のひとつに「防湿シート」の施工が挙げられます。防湿シートにも施工の注意点がありますし、現状によっては別の湿気対策をしたほうが良い場合もあります。床下の施工経豊富な業者さんに現状を確認したもらって、最適な湿度対策を行いましょう!

防湿シートの施工費用を一括見積り!

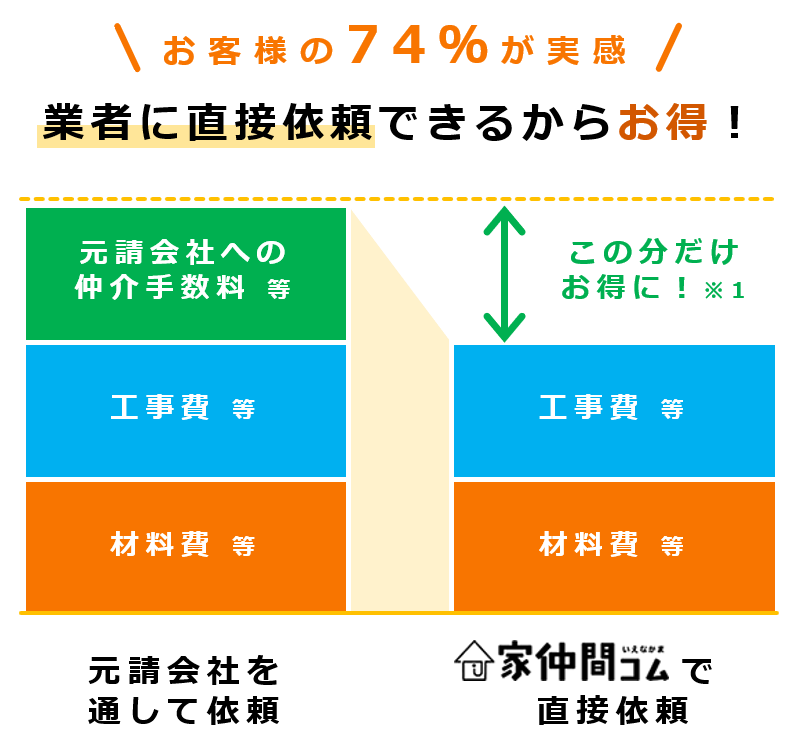

防湿シートの施工費用の見積もりを依頼する際は一括見積りが便利です。現状の地面の状態や、どれぐらい湿気が溜まりやすいのかは、実際に目で見て確認してもらうほうが安心です。

家仲間コムの見積もりサイトには約1000社の登録業者さんがいて、いろんな依頼に対応できるのが魅力です。また、匿名・無料で見積もり依頼ができるのでしつこい勧誘などもありません。

防湿シートの施工費用見積もりを無料でしてみる

完全無料で利用できるので、お気軽にご利用ください。

利用会員数260,000人、登録リフォーム会社数1,400社を超える日本最大級のリフォームマッチングサイト「家仲間コム」を運営するリフォーム専門家集団の編集部が、一般的なリフォームの情報を纏めた簡易的な記事ではなく、実際の見積情報や価格相場に基づいた読者に役立つ、価値ある情報をお届けしています。

大永 和弘 (おおなが かずひろ)

大学卒業後、カーテンレールシェアNo1の内装材メーカートーソー株式会社にて、7年間勤務。

入社後は、大手ハウスメーカーやリフォーム会社、工務店、内装工事業者など約200社を担当。その際に新築住宅やリフォーム住宅など数多くの現場を経験。

関連するテーマの見積もり依頼

| 床下全体 湿気を取りたい | ¥50,000 ~ ¥400,000 |

|---|---|

| 床下の溜り水の処理 | ¥146,000 ~ ¥175,000 |

| 床下清掃、消毒 | ¥35,000 ~ ¥42,000 |

| 床上浸水による床下クリーニング | ¥110,000 ~ ¥130,000 |

| 床下浸水してしまい、床下の清掃をお願いしたい | ¥2,500 ~ ¥3,000 |

※価格はこの依頼での一般的な価格相場です。